解读质量竞争力指数

一、什么是质量竞争力指数?它是如何测算的?

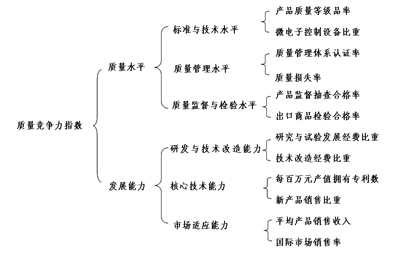

质量竞争力指数是按照特定的数学方法生成的、用于反映我国制造业质量竞争力整体水平的经济技术指标。它包括2个二级指标(质量水平和发展能力)、6个三级指标(标准与技术水平、质量管理水平、质量监督与检验水平和研发与技术改造能力、核心技术能力、市场适应能力)和12个统计指标(产品质量等级品率、微电子控制设备比重、质量管理体系认证率、质量损失率、产品监督抽查合格率、出口商品检验合格率、研究与试验发展经费比重、技术改造经费比重、每百万元产值拥有专利数、新产品销售比重、平均产品销售收入和国际市场销售率)。

二级指标质量水平反映的是“质量发展的当前状况”,是对“现状”的测量。质量水平指标是由标准与技术水平、质量管理水平、质量监督与检验水平3个三级指标来衡量的。其中,标准与技术水平代表的是研制过程中依据的技术标准水平和制造过程中的装备与设施水平。质量管理水平代表的是企业的质量管理能力。质量监督与检验水平代表的是产品的实物质量与产品标示标准的符合程度。

二级指标发展能力主要评价企业的质量可持续发展能力。发展能力是由研发与技术改造能力、核心技术能力、市场适应能力3个三级指标组成的。其中,研发(研究与试验发展,R&D)与技术改造能力测量的是企业科技活动的投入力度,是确保质量上水平、产品上档次、技术上台阶的重要因素。核心技术能力测量的是企业科技活动的效果,是影响质量竞争力的关键因素。市场适应能力测量的是企业产品质量对顾客或消费者的适应性和质量再投资能力。

每个三级指标又进一步由两个易于测量、具有明确经济意义且相互独立的统计指标构成。(各统计指标的具体涵义见附表)

质量竞争力指数通过对12个统计指标的分行业和分地区的原始数据进行标准化转化,再对相应的标准化得分进行线性加权的方法计算获得。

|

序号 |

统计指标 |

技术涵义 |

| 1 | 产品质量等级品率 | 企业按照不同层次标准组织生产与经营活动时,根据标准水平划分的加权产品产值之和与同期工业总产值的比率。代表企业承诺的产品技术水平。 |

| 2 | 微电子控制设备比重 | 微电子控制设备占生产经营用设备原价的比重。用于反映企业生产与经营过程的自动化程度。 |

| 3 | 质量管理体系认证率 | 每亿元工业产值中质量管理体系认证证书的比例。用于反映质量管理基础能力。 |

| 4 | 质量损失率 | 质量损失总额与工业总产值的比率。体现了质量管理的经济效益。 |

| 5 | 产品监督抽查合格率 | 接受国家质量监督抽查的产品中,属于合格品的样品数所占的比率。反映企业自检合格产品的符合性质量。 |

| 6 | 出口商品检验合格率 | 出口商品总额中,合格品商品额所占的比率。反映出口商品的符合性质量。 |

| 7 | 研究与试验发展经费比重 | 研究与试验发展经费支出总额与产品销售收入总额的比率。反映研发投入的力度。 |

| 8 | 技术改造经费比重 | 指用于技术改造的经费总额与产品销售收入总额的比率。反映技术改造投入的力度。 |

| 9 | 每百万元产值拥有专利数 | 平均每百万元工业总产值所拥有的专利数。用于评价自主创新能力。 |

| 10 | 新产品销售比重 | 新产品销售收入总额占产品销售收入总额的比率。反映新产品的开发能力。 |

| 11 | 平均产品销售收入 | 所有制造业企业的平均产品销售收入。反映产业集中度的高低。 |

| 12 | 国际市场销售率 | 出口商品总额占该行业产品销售收入总额的比率。测量产品在国际市场上的竞争力。 |

二、为什么要推出质量竞争力指数?

根据科学发展观,速度是个战略问题,质量也是个战略问题。长期以来,我国宏观经济只有速度方面的衡量指标,没有反映质量状况的指标。质量竞争力指数的出台,弥补了这一不足,使我国宏观质量状况有了量化的衡量指标,是科学发展观在评价宏观经济工作中的具体落实和体现。

质量竞争力指数是一项我国在世界上率先开展的工作。国家质检总局在2002年开始研究,2004年通过课题鉴定,形成了评价指标和体系,并对1999年以来我国制造业质量竞争力进行了测算。2006年9月,国家质检总局和国家统计局首次联合发布了2005年全国制造业质量竞争力指数,2007年国家质检总局再次发布了2006年指数公报,并针对各地质量状况向各省提供了分析报告。经过6年多的系统研究和扎实推进,目前已基本形成了年度国家、行业和地区制造业质量竞争力指数测评与分析的工作机制,每年定期发布上一年度的国家、地区、行业质量竞争力指数。

三、2007年全国制造业质量竞争力有什么特点?

(一)全国制造业质量竞争力指数保持继续稳中有升

2007年,全国制造业质量竞争力指数是80.99,比2006年提高了1.01。

1.质量水平总体提高

2007年,我国制造业与国外先进制造业在加工技术及装备水平上的差距继续缩小,企业质量管理水平和产品实物质量水平明显改善。全国制造业质量水平的得分是84.76,比2006年提高了1.35分,继续保持稳定增长。全国制造业质量水平的发展呈现以下特点:

(1)标准与技术水平明显提高。全国制造业标准与技术水平继续提升,得分是85.92,比2006年提高了1.55分。各行业生产设备的自动化程度继续提高。全年大中型工业企业微电子控制设备原价达到9000多亿元,比2006年增长16.43%。微电子控制设备原价占生产经营用设备原价的比重达到17.14%,提高了0.73个百分点。通信设备、计算机及其他电子设备制造业,印刷业和记录媒介的复制,烟草制品业等3个行业的微电子控制设备比重均达到30%以上。

(2)质量管理水平持续改善。全国制造业质量管理水平稳步提高,得分是85.27,比2006年增长1.43分。质量管理体系认证工作继续向纵深推进,全国制造业企业拥有质量、环境等管理体系认证证书20多万张,与2006年相比,获证数量增加了39.79%。除交通运输设备制造业外,其余28个行业每亿元工业总产值拥有的认证证书数量均有不同程度的增长。随着市场竞争的日益加剧,广大企业加强质量管理工作,进一步采用先进的质量管理方法。与2006年相比,22个行业的质量损失率进一步下降。全年千户重点工业企业的内、外部质量损失合计64亿元,内、外部质量损失占工业总产值的比重由2006年的0.28%下降到0.21%。

(3)质量监督与检验水平指标得分大幅回升。全国制造业质量监督与检验水平扭转了2006年的小幅下滑趋势,得分上升到82.21,比2006年增长了0.93分。全年产品质量国家监督抽查共抽查了209类16600多种产品,平均抽样合格率为81%,比2006年提高了3.6个百分点。食品、重要消费品和部分涉及健康安全产品的合格率普遍提高了3到4个百分点。大型、中小型企业的产品平均抽样合格率为92.9%和75.8%。与2006年相比,分别上升了4.2和3.4个百分点。出口商品的实物质量保持较高水平,检验合格率进一步提高。2007年全国工业品出境检验累计检出不合格产品货值6.8亿多美元,占出口产品货值的0.16%,比2006年降低了0.01个百分点。

2.发展能力稳步提升

2007年,全国制造业企业加快了自主创新步伐,发展能力得分是77.21,比2006年提高了0.66分。25个行业的发展能力比2006年有所提高,有力地支撑了制造业质量竞争力的稳步发展。2007年,全国制造业发展能力的特点如下:

(1)技改投资力度下降较快,研发投入力度加大。受技术改造投资放缓的影响,全国大中型工业企业的技术改造规模虽然继续扩大,投资达到3200多亿元,增长率达到18.58%,但投资力度趋于减弱,技术改造经费占主营业务收入的比重由2006年的1.54%下滑至1.44%,18个行业的技术改造经费比重都有不同程度的下降。在技改投资力度下降的同时,研发投入的力度在加大。在国家自主创新政策的引导下,全国制造业企业科技活动的经费投入出现较快增长。全年大中型制造业企业研究与试验发展(R&D)经费支出达到2000多亿元,比2006年增长了29.54%,R&D经费占主营业务收入的比重提高到0.90%,比2006年提高了0.02个百分点。20个行业的R&D经费增速超过主营业务收入的增速。

(2)自主创新能力进一步增强,产品更新换代速度加快。2007年全国制造业核心技术能力的得分是76.38,比2006年增长了1.29分。全国大中型制造业企业累计拥有发明专利4.2万多件,比2006年增长50.72%;每十亿元主营业务收入拥有的发明专利数达到1.9件,上升了0.3件,提升幅度达到18.75%。与2006年相比,所有29个行业的大中型制造业企业的新产品销售收入均出现了明显增长,新产品销售收入总额累计超过4万亿元,增长率达到29.78%。22个行业的新产品销售收入的增速超过主营业务收入的增速,其中交通运输设备制造业的新产品开发成效最为明显,新产品销售收入的比重达到39.66%。

(3)市场适应能力持续提升。全国制造业市场适应能力的得分是79.43,比2006年提高了0.69分,继续保持了平稳上升趋势。随着国内、外市场的加速融合,企业业务整合与结构重组速度加快,企业规模不断扩大,产业集中度进一步提高。全年大中型工业企业平均产品销售收入达到6.80亿元,与2006年相比提高了13.71%。烟草制品业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,黑色金属冶炼及压延加工业等3个行业的平均产品销售收入超过27亿元,产业集中度远高于其他行业。与2006年相比,所有29个制造业行业的平均产品销售收入均出现了不同程度的增长。在部分出口国对我国商品进行限制和制裁的情况下,2007年,我国出口贸易仍然呈现出较强的增长势头。全年大中型制造业企业的出口交货值超过5.6万亿元,比2006年(不含工艺品及其他制造业)增长了25.73%,但出口增速略低于销售产值的增速,出口交货值占工业销售产值的比重由2006年的25.98%下降到25.56%。

(二)行业质量竞争力发展趋势良好

1.机械电子类制造业的质量竞争力指数保持高位运行

机械电子类制造业质量竞争力指数84.56,比2006年增长了1.63分,比全国制造业总体水平高出3.57。一方面,加工装备水平继续保持领先地位,微电子控制设备原价占生产经营用设备原价的比重达到26.86%,比全国总体水平高出9.72个百分点。另一方面,科技创新与新产品开发的优势继续扩大,一批拥有自主知识产权的高技术装备相继研制成功,重大装备国产化程度大幅度提高。R&D经费比重、每十亿元销售收入拥有的发明专利数和新产品销售收入的比重是1.34%、2.7件和28.42%,分别比全国总体水平高48.89%、42.11%和58.24%。

2.资源加工类制造业的质量水平不断提高

资源加工类制造业积极推广应用节能减排的新技术,加快淘汰了一大批落后工艺,整体技术水平进一步提高。资源加工类制造业产品质量等级品率的得分从2006年的86.22分增长到89.53分。质量损失率和产品监督抽查合格率的得分是95.86、89.59分,与2006年相比分别提高了1.25和1.96分。

3.食品类制造业质量竞争力仍待增强

农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业等食品类制造业的质量竞争力指数是76.20,比2006年增长了0.69。2005年以来,食品类制造业生产设备的自动化程度不断提高,微电子控制设备比重的得分由2005年的69.19分、2006年的72.39分提高到2007年的73.33分。2007年,虽然食品制造业的质量竞争力有了改善,但仍低于全国制造业总体水平。

(三)区域质量竞争力的发展呈现新格局

1.东部区域领先优势更加突出

2007年,全国东、中、西部区域制造业在研发与技术改造能力上的得分差距最小,仅为1.81分,在质量管理水平上的得分差距最大,达到10.57分。

东部区域制造业的标准与技术水平、质量管理水平、质量监督与检验水平和研发与技术改造能力、核心技术能力、市场适应能力这6个三级指标的得分均高于全国制造业总体水平,在市场销售业绩、质量管理基础、技术和装备先进性、自主创新能力等方面具有明显优势。西部区域制造业这6个指标的得分均低于全国制造业总体水平,在市场销售业绩、技术和装备先进性、产品符合性质量和自主创新能力等方面差距较大。中部区域制造业这6个指标的发展仍不均衡,其中质量监督与检验水平、研发与技术改造能力的得分高于全国制造业总体水平,其余4个指标的得分均落后于全国制造业总体水平,质量管理水平的得分差距较为明显,达到7.83分。

东、中、西部区域制造业在出口商品符合性质量、产业集中度等方面的差距较小,在国际市场销售率方面的差距最大,达22.34分,反映出中、西部区域制造业参与全球经济竞争的能力明显偏低,亟待加强。

2.不同区域质量竞争力的发展存在差异

东部区域加大科研投入,提升自主创新能力,着力推动制造业发展模式从资源、技术依赖型向自主创新驱动型转变。大中型企业R&D经费比重和每十亿元销售业务收入拥有的发明专利数分别从2006年的0.82%和1.5件提高到0.86%和1.9件。

中部区域固定资产投资增速,生产设备技术升级加快。中部区域城镇固定资产投资增速高达34%,增幅比全国平均水平高出8.2个百分点,推动了制造业生产设备的技术升级和研发投入的增长。大中型企业微电子控制设备比重和R&D经费比重分别比2006年提高了0.27和0.02个百分点。质量损失率和产品监督抽查合格率的得分达到81.91和85.57,分别比2006年提高了5.97和7.00分。

西部区域质量竞争力增幅趋缓。2007年,由于西部区域在研发投入、自主创新和外贸增长等方面出现小幅下滑,质量竞争力指数的增长幅度减小。

四、怎样看待质量竞争力排名先后问题?

行业或地区制造业质量竞争力指数排名反映了我国不同行业或地区的质量竞争力发展的不平衡。排名只是一个测算结果,目的在于引起人们对质量状况的重视。对指数结果进行分析,能够找出行业或地区制造业质量竞争力强在哪,弱在哪,改进与提高的切入点在哪,从而达到提高的目的。根据各级指标所反映出的问题,确定提高质量竞争力的角度与方位,将各项资源(政策、人力、资金等)合理配置,实实在在地促进地区和行业的经济发展。

例如,2007年通用设备制造业的质量竞争力指数是83.43,排在第7位,而农副食品加工业的质量竞争力指数是74.37,排在倒数第2位,两者相差21位。通过具体的指标可以清楚地看出,通用设备制造行业在12个指标中,有6个处于前10位,主要是通过体系认证的企业比率多、研发投入和技改投入比重高,新产品开发能力强,这些方面的优势不仅提升了行业的质量水平,也增强了发展能力,其质量竞争力指数自然就会较高。

当然,只有全国各行业和各地区的质量竞争力水平普遍提高,我国的整体质量竞争力才会有大的飞跃。这也是建立和发布质量竞争力指数的根本目的和落脚点。

五、质量竞争力指数与经济发展规模有什么联系?

质量竞争力指数的高低与行业或地区经济发展规模没有直接的相关性。大家都知道,西藏地区的GDP相对较低,2007年制造业质量竞争力指数也较低,这并不是说西藏地区制造业的竞争力就不能提升。质量竞争力指数所反映的实质是质量水平与质量的发展能力,也客观地反映出我国一些行业或地区制造业尽管形成了一定的规模,但在质量水平与发展能力方面还有待改进和提高。发展规模实质上反映的是经济增长的数的问题。质量竞争力指数的出台,为我们提供了同时从数量和质量两个角度分析经济发展趋势的方法。在贯彻落实科学发展观的大背景下,行业和地区不仅要重视经济发展的速度,更要重视经济发展的质量,提升质量竞争力可以成为行业或地区促进经济增长的重要手段。

六、质量竞争力指数对引导企业发展有何作用?

质量竞争力是企业的一项具有长期价值的无形资产。在行业中拥有了相对较高的质量竞争力,就会逐步在消费者或用户中形成良好的商誉或口碑,从而在经济交往中获得价值。

以进出口贸易为例,从目前我国贸易出口方面来看,影响企业立足于世界舞台的因素虽然很多,但产品技术附加值低、产品质量稳定性与可靠性差、对国际标准与通行规则采用与了解不到位等问题依然是重要因素。质量竞争力指数能够清晰地告诉企业,提升企业质量竞争能力的关键在何处,帮助企业找出自身发展中的制约点,从而有针对性的加以改进和提高,全面提升企业的整体竞争力,从而促进我国对外贸易发展。

(本报记者孙圆整理)

2007年制造业各行业质量竞争力指数

| 行业 | 质量竞争力指数 |

| 农副食品加工业 | 74.37 |

| 食品制造业 | 77.68 |

| 饮料制造业 | 79.24 |

| 烟草制品业 | 79.31 |

| 纺织业 | 75.19 |

| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 76.05 |

| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 76.76 |

| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 78.09 |

| 家具制造业 | 78.75 |

| 造纸及纸制品业 | 76.36 |

| 印刷业和记录媒介的复制 | 75.53 |

| 文教体育用品制造业 | 75.14 |

| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 77.51 |

| 化学原料及化学制品制造业 | 81.93 |

| 医药制造业 | 81.29 |

| 化学纤维制造业 | 81.23 |

| 橡胶制品业 | 84.37 |

| 塑料制品业 | 80.43 |

| 非金属矿物制品业 | 78.76 |

| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 83.57 |

| 有色金属冶炼及压延加工业 | 82.45 |

| 金属制品业 | 79.4 |

| 通用设备制造业 | 83.43 |

| 专用设备制造业 | 84.23 |

| 交通运输设备制造业 | 83.45 |

| 电气机械及器材制造业 | 85.39 |

| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 86 |

| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 82.92 |

| 工艺品及其他制造业 | 68.99 |

2007年各地区制造业质量竞争力指数

| 地区 | 质量竞争力指数 |

| 北京 | 86.09 |

| 天津 | 84.91 |

| 河北 | 79.6 |

| 山西 | 74.5 |

| 内蒙古 | 77.92 |

| 辽宁 | 82.25 |

| 吉林 | 79.01 |

| 黑龙江 | 77.42 |

| 上海 | 87.55 |

| 江苏 | 88.14 |

| 浙江 | 84.4 |

| 安徽 | 80.43 |

| 福建 | 81.43 |

| 江西 | 80.89 |

| 山东 | 82.54 |

| 河南 | 77.96 |

| 湖北 | 81.1 |

| 湖南 | 82.72 |

| 广东 | 86.91 |

| 广西 | 76.99 |

| 海南 | 75.54 |

| 重庆 | 84.32 |

| 四川 | 79.79 |

| 贵州 | 79.88 |

| 云南 | 76.26 |

| 西藏 | 63.58 |

| 陕西 | 80.01 |

| 甘肃 | 77.73 |

| 青海 | 77.35 |

| 宁夏 | 78.87 |

| 新疆 | 77.88 |

2007年全国制造业质量竞争力指数及各级指标的得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 统计指标 |

| 产品质量等级品率 | |||

| 标准与技术水平 | 88.61 | ||

| 85.92 | 微电子控制设备比重 | ||

| 82.62 | |||

| 质量管理体系认证率 | |||

| 质量水平 | 质量管理水平 | 76.42 | |

| 84.76 | 85.27 | 质量损失率 | |

| 91.17 | |||

| 产品监督抽查合格率 | |||

| 质量监督与检验水平 | 81.05 | ||

| 82.21 | 出口商品检验合格率 | ||

| 质量竞争力指数 | 84.91 | ||

| 80.99 | 研究与试验发展经费比重 | ||

| 研发与技术改造能力 | 77.36 | ||

| 75.09 | 技术改造经费比重 | ||

| 70.89 | |||

| 每百万元产值拥有专利数 | |||

| 发展能力 | 核心技术能力 | 71.57 | |

| 77.21 | 76.38 | 新产品销售比重 | |

| 81.19 | |||

| 平均产品销售收入 | |||

| 市场适应能力 | 84.75 | ||

| 79.43 | 国际市场销售率 | ||

| 71.45 |

注:

1.质量竞争力指数是按照特定的数学方法生成的、用于反映我国制造业质量竞争力整体水平的经济技术指标。按照原始数据统计范围的不同,可以相应形成全国制造业质量竞争力指数、制造业分行业质量竞争力指数和分地区制造业质量竞争力指数。

2.质量竞争力指数由2个二级指标、6个三级指标和12个统计指标构成(构架见上表)。

3.测算质量竞争力指数的原始数据来自国家统计局和国家质量监督检验检疫总局,主要统计口径是大中型工业企业。

4.本公报中的各项统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。

- 相关信息

- 没有相关内容

- 用户信息中心

-

- 本月排行TOP10

- 还没有任何项目!